जोड़-तोड़ व धर्म-जाति के चुनावी समीकरणों की राजनीति से नहीं, मजदूरों मेहनतकशों उत्पीड़ित जनता की मुक्तिकामी राजनीति से ही फासीवाद की पराजय मुमकिन

संपादकीय, सर्वहारा, 1-30 नवंबर

बिहार चुनाव परिणामों में बीजेपी की बड़ी जीत से उन्हें भारी धक्का लगा है, जो इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की ‘तय विजय’ के भरोसे फासीवादी बीजेपी को रोकने की उम्मीद लगाए बैठे थे। शासक दल तथा कॉर्पोरेट पूंजी नियंत्रित गोदी मीडिया इस परिणाम के लिए नरेंद्र मोदी के विकास और नीतीश कुमार के सुशासन और महिलाओं द्वारा उनके समर्थन को वजह बता रहे हैं। महागठबंधन के समर्थक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) तथा ‘वोट चोरी’ को ही इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार बता रहे हैं। निश्चय ही ‘वोट चोरी’ की इसमें जरूर एक भूमिका है।

किंतु वोट चोरी के मुद्दे को तो चुनाव प्रचार के दौरान ख़ुद महागठबंधन ने ही दफन कर दिया था जब उन्होंने बिहार में ख़ुद उनके अनुसार जिनके वोट काटे गए ऐसे मतदाताओं को पहचान और एकजुट कर विरोध करने के बजाय बिहार चुनाव प्रचार में वोट चोरी की आशंका को पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी भारी विजय के पूर्ण भरोसे का ऐलान कर दिया था। साफ है कि राजद के पुराने मुस्लिम-यादव आधार, राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना के मुद्दे पर दलित-पिछड़ी जातियों को आकर्षित करने के प्रयास के साथ मुकेश सहनी की वीआईपी और आईपी गुप्ता की आईआईपी के साथ बनाये गए समीकरण के बल पर ही उन्हें एनडीए के हिंदुत्व, सवर्ण व अति पिछड़ी जाति समीकरण को परास्त करने का भरोसा था। इसके अतिरिक्त उनके पास एनडीए के मुकाबले बिहार की जनता को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यक्रम था? चुनांचे क्या बीजेपी की इस भारी जीत के लिए मात्र वोट चोरी को ही जिम्मेदार मान लेना अतिसरलीकरण नहीं होगा? अगर हम इस बिंदु को यूं ही छोड़ देते हैं तो हम इस सवाल का कोई वस्तुगत उत्तर नहीं पा सकेंगे कि बढ़ते पूंजीवादी आर्थिक संकट से जनजीवन में हर प्रकार की तकलीफ तथा असंतोष के बढ़ते जाने के बावजूद न तो यह बीजेपी की चुनावी हार में परिवर्तित हो रहा है, और इस चुनावी जीत को जनरोष के बावजूद वोट चोरी का नतीजा माना जाए तो इतनी बड़ी वोट चोरी के ख़िलाफ भी कोई जाहिर रोष क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है।

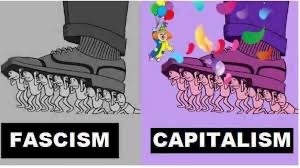

हम तो आरंभ से ही कहते आए हैं कि 2014 का सत्ता परिवर्तन मेहनतकशों पर पूंजीवादी तानाशाही चलाने वाली एक बुर्जुआ लोकतांत्रिक पार्टी से दूसरी के हाथ में चुनाव द्वारा होने वाला सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था। यह लोकतंत्र रूपी सामान्य पूंजीवादी तानाशाही से वित्तीय पूंजी की नग्न फासिस्ट तानाशाही के हाथ में सत्ता सौंपा जाना था जो शासक पूंजीपति वर्ग खासतौर पर एकाधिकारी वित्तीय पूंजी का फैसला था। नग्न फासिस्ट तानाशाही कहने का मतलब ही है कि वह हर कीमत पर सत्ता पर काबिज रहने के लिए हरमुमकिन धांधली व साजिश करेगी ही। फासीवाद का इतिहास ही है कि वह सिर्फ सामान्य चुनावी राजनीति से सत्ता नहीं छोड़ता। कॉर्पोरेट पूंजी की धन व मीडिया शक्ति से लेकर नफरती आपराधिक ताकतों और कोर्ट व चुनाव आयोग सहित राजसत्ता के हर अंग का उसके द्वारा प्रयोग ही पूरी तरह स्वाभाविक है। अतः लिबरल पूंजीवादी विपक्ष द्वारा इसे बहुत बड़े भांडाफोड़ जैसा पेश करना ही अचंभे की बात है।

एक दशक से अधिक मोदी के सत्ता में बने रहने के बाद निष्पक्ष चुनावी और प्रशासनिक तंत्र बचा ही नहीं है। वह अब फासीवादी तंत्र का हिस्सा बन गया है। पूंजीवादी राज्य का ‘जनतांत्रिक’ तंत्र और इसका पूरा ताना-बाना मोदी शासन के अंतर्गत फासीवादियों के कब्जे में है। 2014 में अपेक्षाकृत निष्पक्ष चुनावी तंत्र था और चुनाव में सभी पार्टियों के लिए अधिक लेवल प्लेयिंग फील्ड था। फासीवादियों ने एकाधिकारी पूंजी के बल पर इसका उपयोग करते हुए ही सत्ता हासिल की थी। उन्हें मालूम था कि सत्ता को लम्बे समय तक अपने हाथ में रखना है, तो इस रास्ते को दूसरों के लिए बंद करना होगा। सत्ता में आते ही उन्होंने राज्य के सारे तंत्रों और कलपुर्जों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। मतलब साफ है, मात्र साधारण जोड़-तोड़ व समीकरणों की चुनावी राजनीति के माध्यम से इन्हें परास्त करने की बात सोचना भी मुगालते में रहना है।

साथ ही इस चुनावी धांधली को मात्र ईवीएम व मतदाता सूची में हेराफेरी तक सीमित करना भी अतार्किक है। लगभग डेढ़ करोड़ जीविका दीदियों को 10 हजार रु नगद और दो लाख का आश्वासन, श्रम कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, आदि तमाम तरह से लगभग 33 हजार करोड़ रु मतदान के ठीक एक दिन पहले तक बांटा गया। एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्यों को विभिन्न मदों में मिलाकर देखें तो 20-30 हज़ार रू या अधिक भी प्राप्त हुआ। और जिन जीविका दीदियों को यह पैसा दिया गया, चुनाव में उनकी ही ड्यूटी लगाई गई, बल्कि उन्हें ही मतदाताओं को घरों से मतदान के लिए लाने के काम में लगाया गया। फासीवादी तंत्र का हिस्सा बन चुके चुनाव आयोग ने इसमें कोई अड़चन नहीं डाली, हालांकि तमिलनाडु चुनाव में डीएमके की ऐसी ही योजना को उसने रोक दिया था।

इस बिहार चुनाव के दौरान जनता के समक्ष ढेर सारे मुद्दे उठाए गए। भ्रष्टाचार, पलायन का दर्द, विकराल बेरोजगारी, लगातार मुंह फैलाती महंगाई, गरीबी और भुखमरी, अप्रत्यक्ष करों की लगातार बढ़ती मार, रोजगार के मौकों के लगभग खत्म हो जाने की समस्या, डूबती और साथ में महंगी होती शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था, और इसी तरह के अन्य मुद्दों के साथ संपूर्णता में बिहार के समाज का पिछड़ापन ही एक मुद्दा था। जनता ने इन मुद्दों को उठाने वाले नये-पुराने चेहरों को देखा लेकिन भरोसा कहीं बना नहीं। ऐसे में जनता ने रुपया, साड़ी, शराब, मुर्गा-भात जो भी मिला उसे ले लिया, ”अगर यही है तो यही सही।” तो इसकी वजह समझना जरूरी है।

सवाल यह उठता है कि जन सरोकार के इन मुद्दों को उठा कौन लोग रहे थे? जवाब है – वही लोग जो इन समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं या जो इन्हें पैदा करने वाली आर्थिक व्यवस्था के प्रबंधनकर्ता हैं। इस चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाला चाहे विपक्ष हो या सरकारी पक्ष, महागठबंधन हो या एनडीए, सब के सब इसी पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक और पैरोकार हैं। इतना ही नहीं, बिहार के समाज के हर समुदाय, जाति और तबकों में एक अच्छे-खासे पूंजीवादी संस्तर के विकास के कारण सत्ता के दावेदारों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। जाहिर है, पूंजीवादी संस्तर होने की वजह से वे सब के सब जहां पूंजी के ही तावेदार हैं, वहीं वे बड़ी एकाधिकारी पूंजी के मुखापेक्षी यानी उसके दुमछल्ले भी हैं। जाति व समुदाय की पहचान ही उनकी राजनीतिक पूंजी है। न उनकी कोई विचारधारा है, न ही कोई उज्ज्वल लक्ष्य। वे बस पूंजी के विकास का कुछ टुकड़ा अपने लिए अलग करने में लगे रहते हैं और इसी के लिए ये बड़ी पूंजी के हितों के पक्ष में तत्परता से खड़े रहते हैं। भले जनता का कत्ल होता रहे, उससे इनका कुछ भी लेना-देना नहीं। उनकी सत्ता में हिस्सेदारी का इतिहास यह भी बताता है कि वे अपनी ही वोटर जनता के हितों की अनदेखी करते हैं।

इन मुद्दों की जड़ में, यानी पलायन, गरीबी, भुखमरी, जनता का पिछड़ापन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदि की जड़ में पूंजीपति वर्ग के हित में चलने वाली उत्पादन व्यवस्था है। यह एक ऐसी कटु सच्चाई है जिसका ये पूंजीवादी पार्टियां और नेता भूले-भटके भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। वे गलती से भी यह सवाल नहीं उठाते हैं कि विकास किसके लिए? पूंजीवाद में पूंजी का विकास होता है जिसे पूंजी का संकेंद्रण कहा जाता है। और ऐसा विकास मेहनतकश जनता को तथा प्रत्यक्ष उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा गरीब और कंगाल बनाये बिना हो ही नहीं सकता है। पूंजीवाद में विकास का मतलब जहां एक छोर पर धन का अति-संग्रह आंख को चौंधिया देने वाले ऐश्वर्य व शानो-शौकत का बेहिसाब प्रदर्शन के रूप में प्रकट होता है, वहीं दूसरे छोर पर कंगाली और दरिद्रता का विस्तार गरीबों-मजलूमों के बीच दो जून की रोटी की व्यवस्था के लिए मची चीख-पुकार व आत्महत्याओं के अनवरत सिलसिले में देखने को मिलता है।

तेजस्वी-राहुल के महागठबंधन ने भी बहुत से वादे किए। लेकिन श्रम की लूट पर आधारित मौजूदा व्यवस्था, जो प्रति पल गरीबी, कंगाली और बेरोजगारी पैदा करती है, उस पर वे पूरी तरह चुप रहे। कुल मिलाकर उन्होंने भी वित्तीय सहायता के जरिये बेरोजगारी, गरीबी और कंगाली का थोड़ा बेहतर मैनेजमेंट भर करने की बात कही जो वित्तीय पूंजी का ही प्रोग्राम है। एकाधिकारी वित्तीय पूंजी का मकसद पूरे सामाजिक उत्पादन और समस्त धन-संपदा, चाहे वह श्रम से निर्मित हुआ है या प्रकृति प्रदत्त है, पर नियंत्रण कायम करना, छोटे उत्पादकों को जितना संभव हो उजाड़ना, समाज में आय के सारे स्रोतों पर एकाधिकार कायम करना, अधिकाधिक आबादी को बेरोजगार कर दाने-दाने को मोहताज बना देना और जीवन चलाने के लिए चंद हजार रुपयों की खातिर शासकों के दान पर मोहताज बना देना है। इसलिए मोदी के अच्छे दिनों और महागठबंधन के वादों में फर्क क्या है? दोनों एकाधिकारी पूंजी की ही सेवा भिन्न तरीके से कर रहे हैं।

जहां तक जनता के अधिकारों का सवाल है, आज के विपक्षी भी इसका दो-टूक जवाब नहीं देते कि क्या जनता के हक-हकूक की लड़ाई का उनकी सरकार दमन नहीं करेगी, या पुराने श्रम व अन्य कानूनों, जो एक हद तक जनपक्षी थे, जिन्हें मोदी सरकार ने बदला या खत्म कर दिया दिया है, उनकी वापसी वे करेंगे या नहीं, और नये दमनकारी कानूनों को खत्म या रद्द किया जाएगा या नहीं। इन सब पर वे खुलकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। बस अमूर्त रूप में जनतंत्र और संविधान बचाने तथा जनता के अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन सवाल है, अगर जनता अपने हक-हकूक और अधिकार की बात करती है, तो क्या उनकी सरकार जनता पर लाठी-गोली नहीं चलाएगी?

जाति जनगणना और प्रतिनिधित्व के जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने इतना महत्व दिया था उसे भी देखें तो उसका मतलब क्या है? निश्चय ही प्रतिनिधित्व एक जनवादी सवाल है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि दलित-वंचित जातियों में यह प्रतिनिधित्व किस तबके को हासिल होगा। इन जातियों की बहुसंख्या संपत्तिहीन मेहनतकश हैं। क्या उन्हें भी यह प्रतिनिधित्व हासिल होगा? इन वंचित जातियों के इस संपत्तिहीन श्रमिक बहुसंख्या के लिए क्या राहुल गांधी समस्त सामाजिक संपदा में हिस्सेदारी और उसके पुनर्वितरण का सवाल उठायेंगे? नहीं, तब प्रतिनिधित्व की बात करने वाले ख़ुद ही ऐलान करते हैं कि प्रतिनिधित्व गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। जब इस बहुसंख्या के लिए महागठबंधन के पास कोई कार्यक्रम नहीं है तो ऐसे में अगर यह बहुसंख्या महागठबंधन के भी सत्ता में आने के बाद कुछ रुपये बांटने के वादे के बजाय मौजूदा सरकार द्वारा बांट दिया गया रुपया लेकर उसे वोट देती है तो बड़ा आश्चर्य नहीं। कल निवाला मिलने के वादे के लिए मुंह में आया निवाला किस तर्क से छोड़ा जा सकता है? सिर्फ इस तर्क से कि इस निवाले को छोड़कर शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति या कम से कम जीवन में सुधार के संघर्ष का कोई सपना उनके सामने हो। मगर ऐसा सपना तो इस चुनाव में नहीं था।

यहां तक कि राजद का पुराना आधार रहे मुस्लिम मतदाता भी इस बात से निराश हो चुके हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर उनके वोट पर अपना एकाधिकार समझने वाली ये पार्टियां सत्ता में आने पर वास्तव में न तो राज्य के निकायों में से फासीवाद तथा प्रतिगामी सामाजिक शक्तियों के प्रभाव को मिटाने के लिए कुछ करती हैं न ही मुस्लिमों पर बढ़ते जा रहे हमलों पर कोई रोक लगा पाती हैं। राजद के सीमांचल के आधार में इससे भी उसे काफी सीटों का नुकसान देखा गया।

अतः महागठबंधन के पास एनडीए की इस चुनावी धांधली के खिलाफ बिहार की जनता को लामबंद करने का क्या कोई कार्यक्रम था? नहीं, और हो भी नहीं सकता था। दरअसल जब नग्न फासिस्ट तानाशाही को सत्ता में लाना पूंजीवाद की जरूरत और उसका फैसला है तो सत्ता की समस्त चाहत के बावजूद किसी दूसरी पूंजीवादी पार्टी द्वारा उसे सत्ताच्युत करना कतई नामुमकिन है क्योंकि बिना पूंजीपति वर्ग के ऐसा चाहे यह असंभव ही है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं कि जिस आर्थिक संकट की वजह से पूंजीवाद ने फासीवादी विकल्प चुना है उसके मद्देनजर पूंजीपति वर्ग अपने लिए किसी अन्य पार्टी को बीजेपी से बेहतर मान रहा हो। ऐसे में कोई पूंजीवादी पार्टी जैसे कांग्रेस आदि चुनाव तथा चुनाव इतर जनसंघर्षों की वह राजनीति कभी नहीं कर सकते जो फासीवादी बीजेपी को सत्ताच्युत करने के लिए जरूरी है। यह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आदि विपक्षी नेताओं की मात्र व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि पूंजीपति वर्ग द्वारा मोदी नीत फासिस्ट सत्ता के पीछे खड़ा होना है वरना पूंजीपति वर्ग की धनशक्ति, भाड़े के बौद्धिक व मीडिया प्रचार की ताकत चंद दिनों में ही मजबूत नेता को कमजोर और कमजोर को महामानव सिद्ध करने में सक्षम हैं जैसे उसने 2011 पश्चात मोदी को महानायक बनाया था। अतः बीजेपी चुनाव जीतने हेतु मुस्लिम विरोधी नफरत, अंधराष्ट्रवाद, आतंकवाद, धनशक्ति, दुष्प्रचार, अपराधियों के इस्तेमाल से लेकर वोट चोरी तक करती है और विपक्षी दल उसके खिलाफ वह राजनीति कर पाने में नाकाम हैं जो फासीवाद को परास्त करने के लिए जरूरी है तो यह दोनों ही स्वाभाविक है।

सत्ता के निकायों पर फासिस्ट कब्जे का सीधा अर्थ ही यह है कि जनता का लोकप्रिय समर्थन खत्म होने से भी फासीवादियों को सत्ता से हटाना असंभव नहीं तो काफी मुश्किल अवश्य होगा। थोड़ी और गहराई से इस पर विचार करें तो इसका अर्थ यह है कि निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए संघर्ष भी एक कटु ही नहीं भीषण संघर्ष का रूप ले लेगा। अगर किसी को चुनावी-जनतांत्रिक प्रक्रिया अथवा पूंजीवादी जनतंत्र से अत्यधिक मोह है, अगर कोई यह सोचता है कि पूंजीवादी जनतंत्र की जमीन से ही फासीवाद को परास्त किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, तो भी उन्हें एक भीषण संघर्ष में उतरना पड़ेगा।

इस तरह हम देख सकते हैं कि चुनाव से फासीवाद को हराना, यानी आरएसएस-भाजपा की जगह किसी अन्य विपक्षी दल या गठबंधन को सत्ता में बैठाने की चाहत रखना भी फासीवादियों द्वारा कब्जा ली गई सत्ता की मशीनरी से एक भीषण संघर्ष की मांग कर रहा है। और अगर कुछ लोग यह सोचते हैं कि चुनाव के इस ‘पवित्र पूंजीवादी जनवादी रास्ते’ को मोदी शासन ‘अक्षुण्ण और पावन’ बनाये रखे हुए है, ताकि विपक्ष आये और जनता के आक्रोश को भुनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता ले ले, तो इसका मतलब यही है कि वे अति-भोले लोग हैं और फासीवादियों के चरित्र के प्रति अनभिज्ञ हैं या फिर वे जानबूझकर इससे आँखें मूंदे हुए हैं।

चुनावी रास्ते से फासीवादियों को हराने के प्रति मोह में कोई खास हर्ज नहीं है। लेकिन समझना यह है कि इसके लिए भी तो फासीवादियों के कब्जे में चली गई मशीनरी को फिर से बहाल करने के लिए जनता के बीच एक ऐसे क्रान्तिकारी उभार व आन्दोलन की जरूरत है जो फासीवादियों के मंसूबों को बहा ले जाये। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision के नाम पर वोटों का घोटाला करना शुरू कर दिया है, जिसमें गरीबों के वोट काटे जाने के और भाजपा समर्थक वोटों के जोड़े जाने के गहरे अंदेशे हैं। समग्रता में इसे वोट चोरी कहा जा रहा है। सारे विरोधों के बावजूद यह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे रोकने के पक्ष में नहीं है। यानी, जनता के पास आन्दोलन का ही रास्ता बचता है। इसका क्या मतलब है? अगर आन्दोलन और विरोध की भी ये नहीं सुने तो क्या होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि फासीवादी सत्ता आम आन्दोलनों की परवाह नहीं करती है। इसका मतलब साफ़ है, एक ऐसे आन्दोलन की जरूरत है जो फासीवादी मशीनरी को नाकाम कर दे और इसे बहा ले जाये। यह निष्पक्ष चुनाव के लिए होगा लेकिन इसका अंतर्य बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि इसकी अगुआई एकाधिकारी पूंजी के खूंटे से बंधे या उसके समक्ष समर्पित दल और पार्टी नहीं कर सकते। यानी, एक ऐसे क्रांतिकारी आन्दोलन के उभार के बल पर होने वाला चुनाव और इसमें मिली जीत सामान्य तरह की चुनावी जीत नहीं होगी। जोड़-तोड़ एवं जातीय समीकरण आधारित चुनावी संघर्ष से तो यह संभव नहीं है।

भाजपा को हटाने में लगी विपक्षी पार्टियां क्या हैं? वे भी एकाधिकारी पूंजी के हितों से बंधी पार्टियां ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके एजेंडे में हिंदू-राष्ट्र बनाने का लक्ष्य नत्थी नहीं है। लेकिन वे भी जनता को धर्म-जाति पर बांटने की विधि से ही चुनाव जीतती हैं। चाहे जिसकी भी सरकार हो, न तो फासीवादियों पर नकेल लगा सकता है और न ही हमले रुकने का नाम लेते हैं। बीजेपी के विपक्षी दलों की सरकारें भी तो आम जन समस्याओं का मामूली हल तक भी नहीं देती हैं। इसलिए निराश जनता को थक हार कर, क्रांतिकारी विकल्प के अभाव में, एक बार फिर से फासीवादियों के शरण में ही जाना पड़ता है। भ्रम ही सही, कम से कम उन्हें फासीवादियों के साथ रहने में धार्मिक व राष्ट्रवादी गर्व का अहसास करने की अनुभूति तो मिलती ही है। आखिर विपक्षी ताकतें भी तो जाति और धर्म की जोड़तोड़ की छुपी राजनीति ही तो करती हैं। इसलिए विपक्षियों के पास तो गर्व करने लायक अलग से जब कुछ भी नहीं है, तो फिर जनता के पास फासीवादियों के साथ ही रहने के अलावा रास्ता क्या बचता है?

हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लड़ाई फासीवादी शक्तियों से तो है ही, लेकिन हर उस चीज से भी है जिसकी वजह से ये खतरनाक विचारधारा बार-बार इतिहास में पनपती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार जिसकी भी हो, मौजूदा व्यवस्था मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों, साम्राज्यवादियों और जमींदारों की तरफदारी की नीति पर खड़ी है। यह यूं ही नहीं है कि जनता की जायज से जायज लड़ाई भी सरकारों के लिए सरदर्द बन जाती है। इसलिए जनता को इस बार शासन की पुरानी परंपरा और तौर-तरीके को पलट देने के लिए कमर कस लेना चाहिए जिसका अर्थ है – खुदमुख्तारी के लिए उठ खड़ा होना, जिसके बाद न शोषण रहेगा, और न ही फासीवाद का खतरा। आज के सच्चे जन-संघर्ष का एकमात्र यही तकाजा है। ऐसे जनसंघर्ष की राजनीति से ही फासीवादी राज्य की पराजय मुमकिन होगी।